|

別に知ってるだけで好きって訳じゃないし、勿論その点は訂正するつもりだけど、君が僕が喜ぶのを期待して嬉しそうに手渡すから、やっぱり僕は笑顔で受け取るよ。 |

|

「父親は死んだって聞かされましたけど、母親はどこかで生きてるみたいです。 でも、そんな1度も会いに来てくれない母親なんかより、成歩堂さんの方がずっと大事です」 軽口に乗せて本音を言ってみると、次の瞬間物凄い力で抱き締められて、でも身体よりも腕輪の締め付けが余程気になった。 この人は何を隠してるんだろう。怒り?悲しみ?喜び? でも怒っている相手は抱き締めないだろうし、オドロキくんと何の意味も無く呼ばれた声は確かに震えていたから、今この人は悲しいんだろうか。 どうして、と聞く事も出来ない程ぎゅうぎゅうと抱き締められて、何で悲しいのか早く聞き出さないと慰める事も出来ないのに。 |

|

「貴方はまるで未亡人のようだ」 「うん?」 「居ない誰かの所有であるから、もう誰の手にも収まらない。そんな感じです」 「未亡人ねぇ……僕、ムスメは入るけど未婚だよ?」 「誰か大切な人を亡くした事は」 「………。あるよ」 「ならその人が貴方の主人でしょう」 投げつけるように言うと、彼は笑った。 至極、幸せそうに。 |

|

「いいですか、成歩堂。人類最初の殺人は、兄が弟を殺したんですよ。 私の勝手な解釈ですけどね、もし彼らが他人同士だったら、きっと殺人は犯さなかった。そう。実の弟に出し抜かれたからこそ、カインは殺意を持ったんですよ……」 ワインを飲んで少々饒舌になった彼は、決まってそんな事を言う。 果たして、彼はを自白しているのを、気づいているのだろうか。 あの裁判で、証拠を捏造した。その、動機を。 |

|

大丈夫。 どれだけ現実に酷く打ちのめされても、生きていさえいればまた人は前に向かって歩きだせる。 目の前のコイツが教えてくれた。 |

|

彼に直接破滅へのチケットを受け渡した彼女が、何かの負い目を持ちながら一緒に暮らしてるんじゃないかと、卑しいながらそういう目で観察したりもした。 けれど、いつでも彼女は楽しそうに笑っていて、そう。このおじょうちゃんは誰よりもよく解っているんだ。 自分の笑顔が、大好きなパパの支えになる事に。 |

|

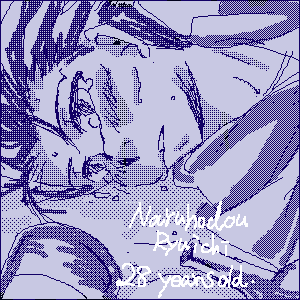

度数の高いものを3本、立て続けにジュースでも飲むようなピッチで飲めば、急性アルコール中毒になるかもしれない。そんな事くらい、解っていた筈なのにね。 火の塊でも飲んだみたいに胃が爛れるように熱い。そのくせ、頭の芯は氷のように冷え切っている。このまま僕は死ぬのかな。もしかしたら、死にかけているのかもしれない。その証拠に、目の前に僕の永遠の師匠が立っている。 千尋さん。 「あらあら、凄い有様ね、なるほど君」 そう言って、綺麗な苦笑を浮かべた。 「千尋さん、僕……」 貴方より年上になっちゃって、その上弁護士でも無くて。 それでも、僕は…… 「大丈夫よ、なるほど君」 千尋さんが言う。 「どんな姿になっても、貴方が貴方なら、なるほど君は永遠に、私の可愛い弟子よ」 ゆっくりゆっくり、千尋さんは、優しく僕の頭を撫でた。そして僕は深い眠りに落ちた。死ぬ時の感覚って、こんな感じかな、と思いながら。 翌朝、僕は吐き気も頭痛も無く、実に快適な朝を迎えた。自棄酒したのは夢だったのかと一瞬思ったけど、そこら中に散らばった空き瓶が証拠だ。 |

|

|

|

|

この人は紛れも無く無罪で、という事は今冤罪を着せられてる訳で、つまり一歩間違えるととんでもない事になる淵にいるというのに、この不敵なまでの笑みは一体なんだろう。 ”ピンチの時ほどふてぶてしく笑うものなんだよ” 成歩堂さんはまるで恋人への睦言みたいな感じでそう言った。 |

|

|

|

|

この酒は効くよ。と勧まれるままに飲み続けて10分。オレの意識は早々に朦朧としてきた。 「あのですね、成歩堂さん。オレ、貴方を救いたいんです」 「人は神様じゃないよ。誰かを救ったりは出来ない」 「……それも昔誰かに言われた言葉なんですか?」 「見抜く能力はさすがだね」 「解りますよ、それくらい……すごく、大事そうに言うん……だか……ら……」 「おーい?大丈夫?……寝たの?仕方ないなぁ……」 二日酔いにならないおまじない、とか言って、成歩堂さんはオレの頭を何度も優しく撫でてくれた。しかし翌朝、オレはこれまでの人生でかつてない程の頭痛に見舞われ、「やっぱり僕じゃだめか」と、そんなオレを見て成歩堂さんはちょっと愉快そうに笑っていたのでまぁいいか、と何がいいのかよく解らないけど納得してしまった。 |

|

|

|

|

あの人は僕の横をするりと通り抜ける。 まるで僕の存在でも無いかのように。腹が立ったというより、恐怖を感じた。 思わず、待ったを掛けていた。 「アンタに引導を渡した相手に、何か最後に一言はないのか?」 まるで出来損ないのインタビューだった。最悪だ。クールじゃない。 それでも不敵な笑みを顔に張り付かせ、もう弁護士では無くなった彼の顔を見据える。 彼は言う。静かに。 「いや、だって喋る事なんてないから……君は、何も知らないんだろ?」 その時ようやっと、自分が真相という舞台から放り出されていたのを知った。 今から追いかけて、まだ、間に合うだろうか。 其処へ。 |